|

一、作品及商品化权益概论

作品,按照《著作权法实施条例》第二条的定义,是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。《著作权法》第三条将作品划分为八种形式并附加了一个兜底性条款,《著作权法实施条例》第四条则对《著作权法》提及的各种形式的作品进行了概念界定。其中,“文字作品”,是指小说、诗词、散文、论文等以文字形式表现的作品。“视听作品”的概念,是在现行《著作权法实施条例》规定的“电影作品和以类似电影的方法创作的作品”的基础上扩展而来。由于《著作权法实施条例》规定的“电影作品和以类似电影的方法创作的作品,是指摄制在一定介质上,由一系列有伴音或者无伴音的画面组成,并且借助适当装置放映或者以其他方式传播的作品”这一定义,对制作手段、存储介质进行了限定,被认为不妥①;本文借用2014年6月《著作权法修订草案送审稿》第五条第(十二)项的定义,视听作品,是指由一系列有伴音或者无伴音的连续画面组成,并且能够借助技术设备被感知的作品,包括电影、电视剧以及类似制作电影的方法创作的作品。在目前的司法实践中,作品中涉及商品化权益保护的,主要是以小说为主的文字作品和以影视剧为主的视听作品。

所谓的“商品化权”,在内涵上,广为接受的概念是“将能够产生创造大众需求的语言、名称、题目、标记、人物形象或这些东西的结合用于商品上使用或者许可他人使用的权利”②。“商品化权”并非我国《民法通则》或者其他法律明确规定的一项民事权利,因此称为“商品化权益”更为适当。在性质上,商品化权益具有一定的附属性和偶然性。附属性表现在,商品化权益的客体“不是商家在竞争中“主动创造” 的,它们均是社会生活中已经存在的事物并在自身所属的特定领域活动着,在这样的过程中, 一些事物可能会逐渐引起公众的注意或赢得公众的喜爱, 不知不觉中具有了顾客吸引力”“商品化权实质上就是对这种顾客吸引力进行商业性开发利用的控制权, 而其产生则有赖于客体在其原属领域的活动和表现”③;偶然性表现在,商品化权益保护的实质即商业号召力,很大程度上是“主体通过奋斗所树立的形象与公众喜好相契合的结果”“故而,信誉的产生既有必然的因素,却更大程度上取决于大众心理这一不确定的偶然性因素”④。

在外延上,商品化权益所附着的客体主要有两个类别,一是具有人格因素的民事权益,包括自然人的姓名权(包括笔名、艺名、别名等),比如“姚明”、“朗朗”、“鲁迅”、“ANGELA BABY”,自然人组合名称,比如“羽泉”、“S.H.E”、“凤凰传奇”,或者艺术团体名称,比如“C.N. BLUE”乐队、“THE BEATLES”乐队、“女子十二乐坊”;二是特定的知识产权。笔者认为,在商标权、专利权、著作权以及商号权、知名商品特有的名称包装装潢权等反不正当竞争法保护的各项知识产权中,能够产生商品化权益并且存在保护必要性和可能性的只有著作权。有观点认为商品化权益与商标权、商号权有重叠、交叉或者密切相关⑤,甚至“商品化权的实质是未注册商标权益”⑥这一点笔者不能苟同。商品化权益既不能依赖商标权、商号权等标识性权利而产生,也与这些标识性权利保护的目的、方式存在显著差别。商标法、反不正当竞争法对前述标识性权利给予保护的条件、范围、程度、方式规定都较为明确,在这种前提下,假设一项标识性权利能够通过商标法、反不正当竞争法的既有法条保护,自然没有另设商品化权益保护的必要;反之,假设其不能通过既有法律规定进行保护,另设商品化权益给予保护可能导致该权利范围的不合理扩展,权利范围与公共领域之间的界限、不同权利主体之间的权利界限会变得模糊不清。因此,在商标权、商号权等标识性权利的基础之上衍生商品化权益,缺乏必要性和合理性。标识性权利的价值不在于标志设计本身是否具有艺术美感,是否为大众喜闻乐见,而在于表彰其所代表的商品或服务质量的功能,法律通过保障标志区分商品或服务来源的功能、避免消费者混淆误认,保护了凝结在标志之上的商业努力和商业信誉;商品化权益的价值和意义,在于能够将其赖以存在的主体(指名人,作品或作品的特定要素)的追随者、爱好者直接转化为消费群体,主体是否为大众喜闻乐见,是否具有艺术美感,是其商业号召力存在与否的关键,法律通过赋予主体商品化权益的控制权,保护主体在相关领域的智力成果和社会贡献,防止为他人所侵夺。能够衍生出商品化权益的人格因素,很多情况下是文字作品、视听作品以及音乐、曲艺、舞蹈、书法、美术等艺术作品的创作者,但也包括政治、体育等其他领域的名人;也就是说,虽然并非毫无关联,但名人毕竟与著作权的性质、特征以及保护规律差异明显。从方便分析、归纳的角度,本文仅仅着眼于著作权衍生的商品化权益,且主要关注以小说为主的文字作品和以影视剧为主的视听作品。

特定法律概念和法律标准的阐释经常不是一步到位的,而是不断调整和发展变化的。变化的指挥棒是实践的需要,而不是法律适用者的任性⑦。商品化权益的产生,也同样源于现实商业社会的实际需求,是市场首先发现了作品中的特定因素,比如作品塑造的角色名称、形象、作品名称、标题甚至特定情节、桥段,在商品化运作过程中的营销效应;然而,著作权法保护的范围主要是作品较为完整的表达,是否构成著作权侵权要考察被使用的部分与作品的实质性相似,作品的特定因素很难被纳入著作权法进行保护,商品化权益保护的必要性也就由此产生。

二、作品商品化权益保护的实证研究

在目前的司法实践中,作品的商品化权益保护,主要通过两个途径进行。首先,当他人将作品的特定因素申请注册为商标时,如果将该特定因素使用在指定商品上可能侵犯作品的商品化权益,那么将该特定因素作为“在先权利”根据商标法第32条予以保护,对申请商标不予核准注册或对已注册商标宣告无效。其次,当他人未经授权使用了作品的特定因素,根据反不正当竞争法的一般条款予以禁止,并承担赔偿损失、消除影响等民事责任。

(一)商标授权确权案件中的作品商品化权益保护

论及作品商品化权益保护的商标授权确权类案件,两个典型的、具有开创意义的案例必然要被重点研究,一是“邦德007BOND”商标异议案,一是“功夫熊猫KONG FU PANDA”商标异议案。

【“邦德007BOND”商标异议案】⑧

在该案中,原告丹乔有限公司(DANJAQ, LLC)主张“007”与“JAMES BOND”是丹乔公司发行的系列电影主角的代号和名字,具有独创性,丹乔公司对其享有版权、商标权及角色商品化权;被异议商标“邦德007 BOND”于2002年3月22日向商标局提出注册申请,指定使用商品为第10类子宫帽、避孕套、非化学避孕用具。在法定异议期内,丹乔公司根据驰名商标、在先著作权、不良影响等条款提出异议。商标局、商评委均未支持该异议。

被诉裁定就被异议商标是否侵犯丹乔公司在先著作权的论述,值得关注:“作为著作权的客体,应当具备《中华人民共和国著作权法》所规定的条件,即文学、艺术和科学领域内具备独创性并能以某种法定形式表达、具有可复制性的智力成果。被异议商标虽然可能使人联想到丹乔公司007系列电影名称和主角名字及代号,但该名称和虚拟人物称呼无法体现完整的文学艺术作品内容,不属于《著作权法》所指的作品客体,被异议商标未构成对丹乔公司著作权的侵犯”。这一论述代表了目前司法实践中对著作权法保护的作品范围的主流观点,也受到了两审司法判决的支持。作品特定因素的保护,既然不能通过著作权法实现,就必须另辟蹊径。

一审判决在肯定了“007”电影在世界范围内的流行度和受欢迎度,“007”、“JAMES BOND”作为知名电影的人物角色名称已被相关公众了解甚至熟知的基础上,结合被异议商标申请人的恶意,认为“他人投入大量劳动和资本获得的商业价值和商业机会”应受保护。但在法律适用上,认为被异议商标申请注册的行为违反了《商标法》第十条第一款第八项“其他不良影响”条款规定的“诚实信用的公序良俗”,似有将“其他不良影响”条款扩大使用之嫌。

二审判决肯定了“007”、“JAMES BOND”知名度的取得是丹乔公司创造性劳动的结晶,由此知名的角色名称所带来的商业价值和商业机会也是丹乔公司投入大量劳动和资本所获得;在法律适用上,二审法院更加大胆、明确地认为,“007”、“JAMES BOND”作为在先知名的电影人物角色名称应当作为在先权利得到保护。

【“KONG FU PANDA”商标异议案】⑨

在该案中,被异议商标“KONG FU PANDA”,指定使用在第12类“方向盘罩;车辆座套;儿童安全座(车辆用);车辆防盗设备”等商品上;梦工场公司主张其制作的“功夫熊猫/KUNG FU PANDA”电影已于被异议商标申请日前在中国大陆地区进行了广泛宣传并进行了公映,且票房和口碑俱佳,该知名电影名称已蕴含了很高的商业价值和很多的商业机会,应当作为民事权益进行保护。而且被异议商标指定使用的商品属于电影衍生商品的范围,其注册和使用容易造成相关公众混淆其标示的商品来源,损害梦工场公司享有的在先商品化权益。

一审法院认为,法定权利是指法律明确设定,并对其取得要件、保护内容等均作出相应明确规定的权利,法律未明确设定的权利均不被认定为法定权利。鉴于现有的法律中并未将所谓“商品化权”设定为一种法定权利,故其并不属于2001年《商标法》第三十一条中所规定的在先权利中的法定权利。此外,“商品化权”亦非法律所保护的民事权益,其权益内容和权益边界均不明确,亦难以认定梦工场公司对“KUNG FU PANDA”名称在商标领域享有绝对、排他的权利空间。因此,被异议商标的申请注册并未违反《商标法》有关“在先权利”的规定。

二审法院推翻了一审判决,并在判决书中明确“商品化权益”可以作为“在先权利”的一种进行保护,并对商品化权益保护的条件、必要性、合理性进行了充分论述。这是迄今为止中国法院在判决书中对“商品化权益”最为详尽的表述。二审法院认为:

梦工场公司主张的其对“功夫熊猫KUNG FU PANDA”影片名称享有的“商品化权”确非我国现行法律所明确规定的民事权利或法定民事权益类型,但当电影名称或电影人物形象及其名称因具有一定知名度而不再单纯局限于电影作品本身,与特定商品或服务的商业主体或商业行为相结合,电影相关公众将其对于电影作品的认知与情感投射于电影名称或电影人物名称之上,并对与其结合的商品或服务产生移情作用,使权利人据此获得电影发行以外的商业价值与交易机会时,则该电影名称或电影人物形象及其名称可构成适用《商标法》“在先权利”予以保护的在先“商品化权”。

如将上述知名电影名称或知名电影人物形象及其名称排斥在受法律保护的民事权益之外,允许其他经营者随意将他人知名电影名称作品、知名电影人物形象及其名称等作为自己商品或服务的标识注册为商标,藉此快速占领市场,获取消费者认同,不仅助长其他经营者搭车抢注商标的行为,而且会损害正常的市场竞争秩序。这显然与商标法的立法目的相违背。

因此,将知名电影作品名称、知名电影人物形象及其名称作为民事权益予以保护,将鼓励智慧成果的创作激情与财产投入,促进文化和科学事业的发展与繁荣,亦符合相关法律规定及知识产权司法保护的本意。

孔祥俊在其著作《商标法适用的基本问题(增订版)》中指出,2013年商标法第32条规定的“在先权利”,实践中有人将其作狭隘理解,如理解为包括商号权、版权等少数几种权利,不包括在先注册商标权,更不包括法律没有特别规定的合法权益。实践中诸如虚拟人物之类的类似商品化权的那些权益,要么以无法律依据为由不予保护,要么给与一定程度的保护而又不敢名正言顺地援引该规定予以保护。据说,这种狭隘的理解是习惯上形成的观念。但是,该条关于“在先权利”的规定毕竟是一种概括性规定,可以包括不特定范围的合法权益,没有必要限定其特定种类⑩。这种见解既准确指出了司法实践中争议存在的症结所在,又廓清了理论迷雾,为商品化权益的保护扫清了障碍。

(二)不正当竞争案件中的作品商品化权益保护

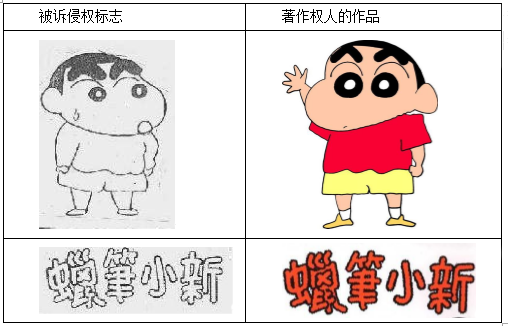

【“蜡笔小新”著作权侵权案】1

《 (蜡笔小新)》是日本国公民臼井义人创作的漫画作品。日本国株式会社双叶社(下称“双叶社”)于1992年经臼井义人授权,获得该作品独占性、排他性的著作权及商品化权(合同中约定,商品化权是指在物品、商品及服务等方面自行使用或让他人使用本作品的标题、副标题、出场人物的造型、名称、故事、绘图、插话、布景、构思等的权利)。1992年至2005年间,《蜡笔小新》系列漫画由双叶社出版,在日本广泛发行。1994年以后,双叶社通过许可出版的方式,将《蜡笔小新》系列漫画在中国香港、台湾地区发行。《蜡笔小新》动画片也随之在日本、中国香港、台湾等东南亚国家、地区播放。

被诉侵权标识是广州诚益1996年申请并于1997年获准注册,指定的商品分别在16、18类商品上,三个争议商标均曾经转让给上海思嘉,后转让给小新服饰。2005年双叶社以侵犯其在先著作权、驰名商标为由提出争议,由于已经超出五年期限,未获支持;后在2007年以商标申请人“具有大批量、规模性抢注他人商标”违反原商标法第41条为由再次提出撤销申请,2011年商评委裁定将前述注册商标撤销。

在前述注册商标未被撤销之前,双叶社以著作权侵权(侵害商品化权在诉讼中有所提及,但未作为诉讼请求提出)为由,起诉上述争议商标原注册人及受让人,上海市一中院裁定驳回原告诉讼请求;双叶社上诉,上海市高级人民法院维持一审裁定;双叶社提起再审,2007年,最高人民法院以“(2007)民三监14-1号民事裁定”,指令再审。 (蜡笔小新)》是日本国公民臼井义人创作的漫画作品。日本国株式会社双叶社(下称“双叶社”)于1992年经臼井义人授权,获得该作品独占性、排他性的著作权及商品化权(合同中约定,商品化权是指在物品、商品及服务等方面自行使用或让他人使用本作品的标题、副标题、出场人物的造型、名称、故事、绘图、插话、布景、构思等的权利)。1992年至2005年间,《蜡笔小新》系列漫画由双叶社出版,在日本广泛发行。1994年以后,双叶社通过许可出版的方式,将《蜡笔小新》系列漫画在中国香港、台湾地区发行。《蜡笔小新》动画片也随之在日本、中国香港、台湾等东南亚国家、地区播放。

被诉侵权标识是广州诚益1996年申请并于1997年获准注册,指定的商品分别在16、18类商品上,三个争议商标均曾经转让给上海思嘉,后转让给小新服饰。2005年双叶社以侵犯其在先著作权、驰名商标为由提出争议,由于已经超出五年期限,未获支持;后在2007年以商标申请人“具有大批量、规模性抢注他人商标”违反原商标法第41条为由再次提出撤销申请,2011年商评委裁定将前述注册商标撤销。

在前述注册商标未被撤销之前,双叶社以著作权侵权(侵害商品化权在诉讼中有所提及,但未作为诉讼请求提出)为由,起诉上述争议商标原注册人及受让人,上海市一中院裁定驳回原告诉讼请求;双叶社上诉,上海市高级人民法院维持一审裁定;双叶社提起再审,2007年,最高人民法院以“(2007)民三监14-1号民事裁定”,指令再审。

2012年3月,上海市第一中级人民法院做出判决,认为“蜡笔小新”卡通形象在人物形象、面部表情等具有独创性,“  ” 通过使用中文繁体字、镂空以及特殊的字体排列方式体现其独创性,均应作为美术作品受到保护。被诉侵权产品——带有“蜡笔小新”卡通形象及“蠟筆小新”书法作品的童鞋,侵犯了双叶社美术作品的著作权,被告应停止侵权、赔偿经济损失人民币30万元。

基于本案的特定案情,即被诉商标标志图形部分与“蜡笔小新”卡通形象在人物形象、面部表情上实质性相似,并且被诉商标标志文字部分又与艺术化的“ ” 通过使用中文繁体字、镂空以及特殊的字体排列方式体现其独创性,均应作为美术作品受到保护。被诉侵权产品——带有“蜡笔小新”卡通形象及“蠟筆小新”书法作品的童鞋,侵犯了双叶社美术作品的著作权,被告应停止侵权、赔偿经济损失人民币30万元。

基于本案的特定案情,即被诉商标标志图形部分与“蜡笔小新”卡通形象在人物形象、面部表情上实质性相似,并且被诉商标标志文字部分又与艺术化的“ ”几乎完全相同,通过美术作品的著作权原告自然已经可以充分获得保护;假设两者在卡通形象的构图、线条差异明显但人物特征仍在,而文字部分仅仅使用“蜡笔小新”四个普通字体的汉字,那么被告之行为是否仍然具有可责性?笔者认为答案是肯定的,但再适用著作权法就欠妥,基于商品化权益主张不正当竞争保护更适宜。 ”几乎完全相同,通过美术作品的著作权原告自然已经可以充分获得保护;假设两者在卡通形象的构图、线条差异明显但人物特征仍在,而文字部分仅仅使用“蜡笔小新”四个普通字体的汉字,那么被告之行为是否仍然具有可责性?笔者认为答案是肯定的,但再适用著作权法就欠妥,基于商品化权益主张不正当竞争保护更适宜。

【“五朵金花”侵犯著作权及不正当竞争案】2

1959年,赵继康(又名季康)和王公浦接受指派,为完成新中国成立十周年国庆献礼,创作了电影文学剧本《五朵金花》。同年,依据剧本拍摄的同名电影在全国公映,获得巨大成功。1974年,云南曲靖卷烟厂以“五朵金花”为名创立了该品牌卷烟并上市销售。1983年,以“五朵金花”为名向国家商标局申请香烟商标注册并获准,“五朵金花”牌香烟的生产销售一直持续了很多年。

2001年,季康起诉被告曲靖卷烟厂未经二作者同意,擅自将"五朵金花"作为香烟商标使用,利用《五朵金花》的知名度进行牟利。被告的行为严重歪曲了原告和王公浦创作《五朵金花》的原意,侵犯了原告的著作权,并构成不正当竞争行为。

本案经一审、二审、重审一审、重审二审,历时4年,2003年9月,云南省高级人民法院终审判决驳回原告诉讼请求。针对著作权侵权之诉,法院认为,《五朵金花》剧本是一部完整的文学作品,"五朵金花"四字仅是该剧本的名称,是该剧本的组成部分,读者只有通过阅读整部作品才能了解作者所表达的思想、情感、个性及创作风格,离开了作品的具体内容,单纯的作品名称"五朵金花"因字数有限,不能囊括作品的独创部分,不具备法律意义上的作品的要素,不具有作品属性,不应受著作权法保护;针对不正当竞争行为之诉,法院认为,不正当竞争行为是指发生在经营者之间、且产生的产品或者服务属于同一领域、存在竞争关系的行为,曲靖卷烟厂的香烟和原告的电影剧本显然不属同一领域、也不存在竞争关系,因此,本案不应适用《中华人民共和国反不正当竞争法》调整。

面对终审判决,季康难以接受,开始了申诉之路。终审法院认为裁判正确,但在情理之上,曲靖卷烟厂创立“五朵金花”品牌香烟,确实是利用了电影的知名度,“五朵金花”的品牌从声誉和效益上给烟厂带来很好的影响。2015年原、被告双方在终审法院的斡旋之下和解,季康不再申诉,红云集团(曲靖卷烟厂后并入红云集团)奖励她40万元。

本案判决关于著作权是否侵权的认定,直至今天仍然值得肯定;但关于不正当竞争的判决,则值得商榷。但考虑到终审判决形成于2003年,当时司法实践中对不正当竞争中经营者之间是否具有竞争关系,掌握偏严;且商品化权益的理论尚不完善,实务中也鲜有引用《反不正当竞争法》第二条一般条款进行裁判的案例,这样的判决思路也容易理解。但即便是终审法院,也在嗣后不得不承认,情理上确实是“亏欠”了原告,只是法律上却没有给与保护的依据。这也恰恰反映了建立健全商品化权益保护体系的必要性。

【“超级女声”不正当竞争案】3

2003年以来,原告一湖南电视台娱乐频道的大型娱乐节目“超级女声”取得了巨大成功,成为全国有影响力的娱乐品牌。娱乐频道授权原告二上海天娱传媒有限公司享有将“超级女声”品牌用于商业目的并获取商业利润的权利。原告娱乐频道2003年申请第38类“超级女声”商标并获得授权;此外,“超级女声”艺术体文字及文字周围的图案也作为美术作品进行了版权登记。2004年5月,被告一刘详富申请第5类“超级女声”商标,迄今尚未获得授权;2005年12月以来,被告二广东美洁卫生用品有限公司开始生产“超级女声健康卫生巾”,并在宣传册和网页上使用“超级女声”字样。

一审法院在认定原告合法权益的内容和性质时,进行了详尽的阐述:其一,电视节目能引起高度注意,触及面广,社会影响力大,如果将这种影响力用于商业活动,作为产品名称或服务标识,可能使商品更加引人注目,使人感到其质量可信,从而起到促销商品的作用,“超级女声”能够成为原告获取经济利益的重要资源;其二,电视节目往往伴有商业化活动,节目的知名度愈高,企业通过这些活动与节目建立联系所获取的利益就愈大。法院认为,这种合法权益不能被商标权、著作权所涵盖:注册商标专用权和著作权不能囊括原告基于“超级女声”电视节目所产生的所有权利,特别是基于该节目的巨大影响力而带来的非同行业商业利益这种已现实存在的客观利益。

从法院上述对原告合法权益内容和性质的表述中,“商品化权益”虽未明示却呼之欲出。在处理商标权、著作权以及上述“合法权益”的请求权竞合时,法院认为,原告拥有第38类“超级女声”注册商标且被人民法院生效判决认定为驰名商标,但原告在本案中的诉讼请求未涉及商标侵权;被告的行为既构成著作权侵权的构成要件,也属于反不正当竞争法的调整范围,在两个竞合的请求权中原告选择适用反不正当竞争法,符合法律规定。最终法院认定被告行为构成不正当竞争。被告就一审认定赔偿数额过高提起上诉,但就侵权认定表示服从。二审也仅对损害赔偿数额、诉讼主体的认定及责任承担做出改判。

本案根据反不正当竞争法第二条原则性条款保护知名电视节目的名称,具有开创性意义。法院注意到了电视节目的巨大影响力可能延及“非同行业”,也就是并未将“类似商品或服务”作为保护的前提条件;但在论述被告行为的后果时,认为其行为“使消费者和相关公众对商品来源产生误认,包括误认为与电视节目“超级女声”的制作者具有许可使用、关联企业关系等特定联系”,也就是说仍然归结为“混淆、误认的可能性”,这不能不说是有一点遗憾。笔者认为,在非类似商品或服务上给与保护,“混淆、误认的可能性”并非构成要件,就如同驰名商标保护,考察的是“误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”,这一构成要件指的是特定指向的扭曲、甚至仅仅考虑驰名商标声誉的淡化,显然要远远低于“混淆、误认的可能性”这一标准。适用反不正当竞争法原则性条款保护商品化权益,保护范围既不应以“类似商品或服务”为限,也不应以“混淆、误认的可能性”作为构成要件之一进行评判;借用一审判决中的表述——被告“不正当地获取竞争优势”、被诉行为“损害了原告的商业利益,有碍原告利用其品牌效应扩大市场价值”,作为此类不正当竞争行为的认定标准,更符合商品化权益的性质和保护需求。

【“凡人修仙传”商标侵权及不正当竞争案】4

原告上海玄霆娱乐信息科技有限公司是国内原创文学门户网站“起点中文网”的运营商,是小说《凡人修仙传》的著作权人。《凡人修仙传》系奇幻、修真类题材的网络小说,于2008年2月在“起点中文网”首发、连载,该小说叙述了一个乡村少年得到一个神秘小瓶、认识修仙者、踏上寻觅仙缘天道之路的故事,男主角为韩立,女主角为南宫婉。该小说系原告委托作者丁凌滔(笔名“忘语”)创作,享有著作权及相关一切衍生权利。2011年3月,原告在第9类“计算机游戏软件”等商品上注册“凡人修仙传”商标。被告系“乐都网”的经营者,在该网站上运营网络游戏“热血三国2”。原告发现,在“百度”网站搜索“凡人修仙传”得到的搜索结果中存在链接至“乐都网”的名称为“全新凡人修仙传改编游戏”的推广链接,所链接的网页系“凡人修仙传”游戏的开始页面,页面的左上角突出使用了“凡人修仙传”字样,右上角使用了“忘语古典仙侠小说改编网游”字样,中间使用了韩立、南宫婉的姓名及人物形象,左侧使用了“朝游南海暮苍梧”等特定诗句,但按页面提示注册进入该游戏后发现该游戏并非根据《凡人修仙传》改编的游戏,而是“热血三国2”游戏。原告主张,被告在推广网络游戏的经营活动中,使用“凡人修仙传”商标,构成商标侵权;使用“凡人修仙传”名称以及作品类型、作者姓名、主要人物姓名及其形象、特定诗词等,构成擅自使用知名商品特有名称、包装的不正当竞争。

法院经过审理认为,被告设置关键词为“凡人修仙传”的推广链接、使用“全新凡人修仙传改编游戏”作为推广链接标题、在网页标签上使用“凡人修仙传”字样、网页内容突出使用的手写体“凡人修仙传”,均具有标识作用,属于商标使用,侵犯了原告第9类“凡人修仙传”注册商标专用权。关于不正当竞争,法院认为原告主张的小说的作品类型为通用题材,不为原告垄断;主要人物形象、特定词句不属于商品包装;知名商品的特有名称等不正当竞争行为一般应当发生在相同或者类似商品上,小说和网络游戏不属于相同或类似商品,因此被告行为不属于《反不正当竞争法》第五条第(二)项规定的仿冒类不正当竞争。但是,涉案小说的名称具有一定的显著性、识别性;涉案小说的作者姓名(忘语)、主要人物姓名(韩立、南宫婉)虽不属于商品的包装,但作者与涉案小说之间具有密切关系,主要人物是涉案小说的基本元素,前述元素组合性使用,将提升宣传效果,属于原告拥有的竞争优势。被诉行为显属刻意攀附原告知名商品的商誉、搭乘原告知名商品的品牌便车,违背了诚实信用原则和公认的商业道德,损害了原告的竞争优势,违反了《反不正当竞争法》第二条第一款的规定,构成对原告的不正当竞争。

本案适用《反不正当竞争法》第二条原则性条款,对知名小说的名称、作者笔名、主要人物名称等小说特定元素作为原告拥有的“竞争优势”进行保护,实质上保护了该部小说的商品化权益。这是该判决的最大亮点。

【金庸武侠作品著作权及不正当竞争案】

金庸小说因在华语世界无与伦比的影响力被视作黄金IP。早在2011年,完美世界(北京)软件有限公司(以下简称“完美世界”)就签下了《倚天屠龙记》《笑傲江湖》《神雕侠侣》与《射雕英雄传》等4部作品的游戏改编权;北京畅游时代数码技术有限公司(以下简称“畅游公司”)也于2013年获得了《天龙八部》、《鹿鼎记》、《书剑恩仇录》、《碧血剑》、《雪山飞狐》等11部作品的游戏改编权。围绕着金庸武侠作品,完美世界和畅游公司在北京、上海分别起诉若干家游戏公司侵犯金庸作品的游戏改编权、不正当竞争,其中有四起典型案例值得研究:

(一)号称游戏侵权第一案的“金庸小说改编权侵权案”是北京市海淀区人民法院审理的完美世界诉北京奇游互动网络科技有限公司(以下简称“奇游公司”)侵犯著作权及不正当竞争一案。被告奇游公司卡牌游戏《全民武侠》中,大量使用《笑傲江湖》、《神雕侠侣》、《射雕英雄传》、《倚天屠龙记》四部金庸小说的人物角色、关卡设计、武器道具、剧情设置等。法院审理后认为,奇游公司大量使用涉案四部小说的人物、情节、道具、武术等因素,已经超过了合理使用的范围,侵犯了四部作品的游戏改编权;同时,奇游公司在游戏中从整体上将四部小说糅合,将经典的元素和桥段导入《全民武侠》中,会让公众误认为该游戏系经过金庸授权,对完美公司今后开发运营相关游戏产生不利影响。原被告双方间存在竞争关系,奇游公司的行为亦违背了诚实信用和公认的商业道德,其行为同时构成不正当竞争,应当承担相应的侵权责任。最后,法院认定著作权侵权及不正当竞争成立,被告向原告赔偿损失60万元。

(二)不久以后,畅游公司起诉奇游公司、北京炫游在线网络技术有限公司(以下简称“炫游公司”)侵犯《天龙八部》、《鹿鼎记》、《书剑恩仇录》、《碧血剑》、《雪山飞狐》等11部作品的改编权5,不正当竞争未被列为诉讼请求。同样,此次被诉的仍然是奇游公司移动端游戏《全民武侠》,原告主张该游戏中存在大量依照上述金庸作品原著情节、人物名称、武功名称或装备名称为蓝本的内容。一审法院认为,金庸涉案作品的装备、武功、情节,均具较高独创性,属于著作权法保护的作品;至于人物角色,仅就其姓名的独创性而言,或有争议。但是,上述人物在涉案武侠小说中被金庸赋予了特定性格,带入了特定故事情节,融入了特定人物关系,因此产生了独创性。《全民武侠》游戏使用与涉案11部小说相同或相似的装备、武功、人物、情节,数量较大,超出合理使用的范围,构成对涉案11部小说内容的改编。最终,法院认定,被诉行为构成对涉案作品改编权的侵犯,判赔150万元。

(三)2016年4月21日,北京知识产权法院一纸终审判决,又将金庸作品改编游戏的行为性质定格在不正当竞争上。畅游公司诉称,北京普游天下科技有限责任公司(以下简称“普游公司”)和北京微游互动网络科技有限公司(以下简称“微游公司”)未经许可,在其开发、运营的手机网络游戏中,使用了金庸作品中的人物名称、武功或装备及部分情节,并在游戏宣传上自称“云集了‘飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳’中的枭雄豪杰”。北京知识产权法院终审认定畅游公司享有金庸合法授权,拥有诉讼主体资格。普游公司、微游公司和畅游公司均从事网络游戏的开发和运营,是同一市场的竞争者,而普游公司和微游公司的行为利用了金庸作品元素在移动终端游戏领域对消费者的吸引力,夺取了本应由吸引力的创造者金庸或者其授权的搜狐畅游公司所享有的商业利益,具有不正当性,判令两被告共同赔偿畅游公司100万元。

(四)在《全民武侠》之后,完美世界又起诉《六大门派》游戏的开发商、运营商,上海野火网络科技有限公司(以下简称“野火公司”)等公司,侵害《笑傲江湖》、《神雕侠侣》、《射雕英雄传》、《倚天屠龙记》四部金庸小说作品改编权、不正当竞争6。本案被列为2015年上海法院知识产权司法保护十大案例之一,判决中对侵害作品改编权的认定标准、不正当竞争成立的裁判理由都有精彩的论述:

关于侵害作品改编权,法院认为,完美世界主张保护的是文字作品,被控侵权的《六大门派》游戏是计算机软件作品,后者是否构成对前者的改编,关键在于游戏所展现的人物、人物关系、故事情节发展与文字作品是否构成实质性相似。法院查明,从公证书展现的《六大门派》游戏内容来看,对于《倚天屠龙记》文字作品相关元素的使用主要体现为武当派张三丰、宋远桥、俞莲舟、殷梨亭、莫声谷、宋青书,峨嵋派灭绝老尼、丁敏君、纪晓芙、周芷若,明教杨逍,少林派觉远的人物名字和人物之间的关系相同,以及灭绝师太的师兄孤鸿子被杨逍气死的事件相同。但是从构成改编最重要的故事情节及脉络发展来看,现有的《六大门派》游戏公证内容没有体现出与《倚天屠龙记》文字作品的相同的故事情节;而对于《射雕英雄传》和《神雕侠侣》,公证的《六大门派》游戏内容中仅在襄阳战场游戏场景中以列表方式出现的丐帮诸长老、芙儿、大武、小武、耶律兄、郭大侠、蓉儿等人名,亦未出现与《射雕英雄传》和《神雕侠侣》文字作品相同的故事情节。因此,现有证据不能证明《六大门派》游戏构成对《倚天屠龙记》、《射雕英雄传》和《神雕侠侣》的改编。但是,《六大门派》游戏人物有令狐冲、岳不群、宁中则等,除同音字替换外,与《笑傲江湖》文字作品中的人物名称在呼叫上基本相同,游戏的人物关系、故事情节、细节处也与《笑傲江湖》相同,构成对《笑傲江湖》的改编。

关于不正当竞争,法院认为,尽管《六大门派》游戏不构成对《倚天屠龙记》、《射雕英雄传》和《神雕侠侣》三部文字作品的改编,但是被告野火公司在《六大门派》游戏中整体上将四部小说予以糅合,将经典元素、桥段、人物使用于《六大门派》游戏中,同时在游戏的对外宣传中提及“马景涛所饰演的无忌绝对是我们童年中不能被替代的永久经典回忆”、“那么83版《射雕》中黄日华所饰演的靖哥哥,则是我们童年中的最经典之一”、 上述宣传结合游戏内容会吸引《笑傲江湖》、《倚天屠龙记》、《射雕英雄传》、《神雕侠侣》文字作品的爱好者成为《六大门派》游戏的玩家,抢占市场,抢夺属于原告完美世界公司的玩家群体,对完美世界公司开发运营相关游戏产生不利影响,扰乱市场正常的经济秩序,因此被告野火公司的行为构成对原告完美世界的不正当竞争。

【四大名捕著作权及不正当竞争案】7

“四大名捕”是原告温瑞安创作的100多部武侠小说的系列名称,包括《四大名捕斗将军》、《四大名捕震关东》、《四大名捕会京师》等。“四大名捕”是贯穿上述系列小说中的灵魂人物,即朝廷中正义力量“诸葛正我”各怀绝技的四个徒弟,分别是轻功暗器高手“无情”、内功卓越的高手“铁手”、腿功惊人的“追命”和剑法一流的“冷血”。被告北京玩蟹科技有限公司(以下简称“玩蟹公司”)开发的卡牌手机网络游戏《大掌门》,使用了“冷血”“无情”“铁手”“追命”和“诸葛先生”这五个人物及对应的人物名称、人物关系、面貌特征、身世背景、性格特点、武功套路等,侵害了原告《四大名捕》系列小说的改编权。此外,在人民网游戏频道中有“《大掌门》再迎明星级弟子 “四大名捕”将崛起”“《大掌门》追命出师 四大名捕完美收官”等文章,类似报道还出现在多家游戏网站。原告认为被告以“四大名捕”为噱头宣传推广《大掌门》游戏的行为构成不正当竞争。

关于改编权,法院认为“冷血”“无情”“铁手”“追命”和“诸葛先生”是温瑞安精心安排设计,有着离奇的身世背景、独特的武功套路、鲜明的性格特点,以及与众不同的外貌形象的五个重要小说人物,构成了“四大名捕”系列小说的基石,也是“温派”武侠经典的重要纽带。涉案五个人物为温瑞安小说中独创性程度较高的组成部分,承载了“温派”武侠思想的重要表达。温瑞安对其小说享有的著作权,亦应体现为对其中独创性表达部分享有的著作权。《大掌门》游戏,通过游戏界面信息、卡牌人物特征、文字介绍和人物关系,表现了温瑞安“四大名捕”系列小说人物“冷血”“无情”“铁手”“追命”及“诸葛先生”的形象,是以卡牌类网络游戏的方式表达了温瑞安小说中的独创性武侠人物,侵害了温瑞安对其作品所享有的改编权。

关于不正当竞争,法院认为《大掌门》游戏的宣传报道均为第三方撰写发表于第三方网站,未直接体现与玩蟹公司相关,玩蟹公司对此亦予以否认,故对温瑞安的此项主张,不予支持。

最终法院判决玩蟹公司消除影响、赔偿温瑞安80万元。

三、作品商品化权益保护的理论探讨

商品化权益的保护应以必要性为前提。从理论上看,商品化权益,尚不是一项法定的民事权利,其内涵、外延、保护范围和方式都有待探讨;从实践上看,确权类案件中,商品化权益可以作为其他民事权益的一种按照“在先权利”条款获得保护,侵权类案件中,商品化权益可以援引《反不正当竞争法》第二条的原则性条款获得保护。如果一种民事权益可以作为法律明确规定的权利得到保护,就没有必要引入商品化权益,《反不正当竞争法》第二条原则性条款更不能滥用为“口袋”条款。比如,“蜡笔小新”一案中,被诉侵权的童鞋商品上使用了与“蜡笔小新”漫画形象实质相似、与“ ”书法作品完全一样的标志,这种侵权行为完全可以通过美术作品著作权实现保护,不宜适用《反不正当竞争法》第二条原则性条款;但是,如果被告使用的是普通字体的“蜡笔小新”字样,则应适用《反不正当竞争法》第二条原则性条款给与保护。 ”书法作品完全一样的标志,这种侵权行为完全可以通过美术作品著作权实现保护,不宜适用《反不正当竞争法》第二条原则性条款;但是,如果被告使用的是普通字体的“蜡笔小新”字样,则应适用《反不正当竞争法》第二条原则性条款给与保护。

关于侵犯特定民事权利与涉及商品化权益的反不正当竞争保护是否存在“请求权竞合”的问题,笔者持否定态度。由于商品化权益具有附属性,其所赖以存在的姓名权、著作权,或者在作品名称、角色名称、标题等已经注册为商标的情况下,当事人通常会在起诉中主张侵犯姓名权/著作权/商标权和不正当竞争,两个诉讼请求是否属于请求权竞合,也是法院审理中的一个难点。所谓请求权竞合,指以同一给付目的的数个请求权并存,当事人可以选择行使,其中一个请求权因目的达到而消灭时,其他请求权也因此而消灭的现象8。实务中最常见的是债权关系与物权关系并存,或者被告的行为同时构成破坏合同和民事侵害。请求权竞合的产生通常有明确的法律依据,请求权竞合适用的效果是当事人可以选择、但必须选择其一进行主张。侵犯特定民事权利与《反不正当竞争法》原则性条款不存在请求权竞合的法律基础,在适用效果上也存在明显差异:一方面,根据知识产权领域的司法实践,侵犯特定民事权利与《反不正当竞争法》的原则性条款适用之间,前者应该优先适用、而非当事人选择适用。在“超级女声”一案中,法院认为被诉行为是著作权侵权与不正当竞争行为的竞合,原告有权择一主张,这种观点值得商榷;笔者认为,被诉行为是两种不同性质侵权行为的组合,被告使用原告享有美术作品著作权的“超级女声”艺术体文字及文字周围的图案,符合著作权侵权的特征,而其他以非美术作品形式的使用方式,才可适用《反不正当竞争法》原则性条款给与保护。另一方面,商品化权益与其赖以产生的特定民事权益,或者与其不存在衍生关系的其他标识性权利,比如商标权,各自独立,存在共同适用的空间,当事人并非必须择一主张。在“凡人修仙传”一案中,法院认为,被告的商标侵权行为侵害的是原告在网络游戏商品上享有的商标权,被告的不正当竞争行为侵害的是原告在小说类知名商品上享有的民事权益,故上述商标侵权行为、不正当竞争行为系各自独立存在的不同侵权行为,两者并不重合或者竞合,应当依法分别予以规制,该裁判理由值得借鉴。

商品化权益的产生应以知名度为要件。本文讨论的商品化权益,附着在著作权上产生;但并非所有著作权都会衍生出商品化权益。商品化权益保护的核心是作品的商业号召力,只有那些在各自领域做出突出贡献并且为公众喜闻乐见的作品才拥有这种商业号召力,也才具有第二次商业化使用的价值和意义。没有知名度的支持,作品只能在著作权法的范围内受到保护,这也契合社会贡献与保护力度成正比的原则。

商品化权益的保护应以特定领域为限。在中国现有的知识产权法体系之中,即使是保护力度最强的驰名商标,也以驰名商标影响力所及的关联领域为限,而非“全类”保护。但是,商品化权益的保护是否要比照商标制度设定类似商品或服务领域、关联商品或服务领域,需要进一步的研究和探讨。有观点认为,名人姓名代号的“姓名商品化权”的保护范围仅限于与名人直接相关的领域,比如音乐厅、现场表演等服务与朗朗广为人知的钢琴表演存在一定共性,海派脱口秀表演者周立波的姓名代号应当在演艺范围内受到保护、而不应扩展到体育赛事范围;反之,“Angela Baby”在茶叶制售领域并无知名度,将其注册在茶叶商品上可以获得允许9。虽然本文并不讨论带有人格因素的商品化权益保护,但这种将商品化权益限制在“直接相关”领域的观点值得商榷。文字作品、视听作品衍生的商品化权益,尤其不宜限定在图书出版领域或影视制作、传播领域;或者进一步说,文字作品恰恰在图书出版领域之外,视听作品恰恰在影视制作、传播领域之外才有适用商品化权益保护的必要。在类似或“直接相关”领域内,作品在内容上的模仿、抄袭、复制,应当适用著作权法进行保护;作品在名称、标题上的模仿、抄袭、复制,可以适用反不正当竞争法第五条“仿冒”类条款获得保护,无需延用商品化权益进行保护。商品化权益的保护范围,与作品商业号召力能够延及的领域正相关。比如卡通类的漫画作品、影视作品,商业号召力广泛涉及儿童玩具、服装服饰等商品和消费人群定位为儿童的各种服务;已决案例中,“007”、“JAMES BOND”的影响力可以阻止第10类“子宫帽、避孕套、非化学避孕用具”的注册,“功夫熊猫/KUNG FU PANDA”的影响力可以及于第12类“方向盘罩;车辆座套;儿童安全座(车辆用);车辆防盗设备”等商品上,这是因为这类题材的电影的受众群体为普通公众,结合高票房表现和观众喜闻乐见的程度,在其上衍生的商品化权益的保护范围,甚至大于驰名商标。

简而言之,商品化权益的保护应该有必要,有门槛,有限制。

四、结语

文化是立国兴邦的基石。作品的商品化权益保护,对振兴我国文化产业具有重要意义。在目前我国的法律体系下,侵犯作品的商品化权益,需要适用反不正当竞争法予以制止。2016年2月,国务院法制办就《反不正当竞争法(修订草案送审稿)》公开征求意见。值此反不正当竞争法修法之际,笔者建议不要将不正当竞争行为落脚在“市场混淆行为”,而是扩展到“攀附他人竞争优势或损害他人竞争优势的行为”,以便将商品化权益的保护囊括进去。修法的重点放在第五条,具体建议如下:

1、“市场混淆行为”的概念偏窄。根据近几年的司法实践,很多亟待规制的涉及他人商业标识的不正当竞争行为,已经不能用“市场混淆行为”来概括。比如,“超级女声”不正当竞争案、“凡人修仙传”不正当竞争案,前者是将湖南电视台颇有影响力的娱乐节目的栏目名称用在卫生巾商品上,后者是将知名的网络文学作品名称、人物形象用在网页游戏上,由于商品和服务类别不相类似、甚至缺乏关联性,很难确定“混淆、误认”可能性的存在。被告在使用这种颇有影响力的栏目名称、文学作品名称的目的,也并非让消费者对商品或服务来源产生误认,甚至也不在于给消费者“被授权”的假象,而在于利用广大的观众、读者等受众群体对娱乐节目、文学作品的喜爱,将这部分受众群体转化为自己商品或服务的消费者。这种行为当然会损害制作方、作者的商品化权益。这属于不正当地利用他人竞争优势或损害他人竞争优势的行为。此外,从法律体系的角度上看,《反不正当法》应该在“商标标识”的规范使用这一领域,补充、兜底《商标法》。《商标法》在普通商标保护上,明确立足于制止混淆、误认,在已注册驰名商标的保护上,已经跨步到“误导公众”和“利益损害”上。建议《反不正当竞争法》在这一条款上,采用更加具有弹性的概念来代替“市场混淆行为”,比如“经营者不得利用商业标识实施下列攀附他人竞争优势或损害他人竞争优势的行为”。

2、在具体条款的设定上,建议将所有“市场混淆”和/或“误导公众”的构成要件都去掉,留待司法实践中灵活掌握,只列举行为方式。在草案中,第(一)条立足于禁止擅自使用他人知名的商业标识,第(二)条立足于规范使用自己的商业标识,第(三)条立足于解决将商标用作商号产生的权利冲突,第(四)条立足于解决将知名商号用作商标、域名产生的权利冲突,这些具体条款的设定逻辑合理,但在条款表述上,建议进行修正:如第(二)条,“突出使用自己的商业标识”中的“突出使用”范围过窄,建议修改为“不规范使用”,在范围上包括拆分、组合或者其他方式改变自己商标标识显著性的使用方式。再如,第(四)条,把将他人商号用作自己商号的行为遗漏,而且商号的保护还应涵盖在中国进行商业使用并有一定影响的外国企业的字号,这就涉及翻译的问题,建议修改为“将与知名企业和企业集团名称中的字号或其简称、昵称、翻译,作为商标中的文字标识、域名主体部分或者自己的商号等使用”。

3、在定义“商业标识”的内涵和外延上,由于本法第二条在定义“经营者”的概念时,已经包括了“商品生产者”,且在整部法律中没有其他地方再提及“商品生产者”,因此在这里将“商品生产者或者经营者”并提,显得很突兀,也不符合严谨的法律逻辑。此外,为补充、兜底《商标法》,这里的商业标识应该使用更为宽泛、更为弹性的概念。建议改为“本法所称的商业标识,是指区分经营者或者给经营者带来竞争优势的标志”。在商业标识的外延上,列举方式稍显凌乱,建议用分号来分类;列举的内容,除了传统的“仿冒行为”的客体,只照顾到了网络媒体、电视媒体,忽视了传统的平面媒体,也没有给未来的新媒体留足空间。去掉“商品形状”,在实践中已经注册为立体商标的,按照注册商标来保护,未注册为立体商标的,按照商品包装、装潢来保护。建议修改为“知名商品特有的名称、包装、装潢;商标;企业和企业集团的名称及其简称、昵称、翻译,字号;姓名、笔名、艺名;刊物名称、文学作品名称,以及前述平面媒体创造的栏目名称、虚拟人物名称或形象等标识;域名主体部分、网站名称、网页设计,以及前述网络媒体创造的其他标识;广播节目的名称,频道节目栏目的名称,以及前述广播、电视媒体创造的其他标识;其他新媒体创造的标识等”。

①陈锦川,《著作权审判:原理解读与实务指导》,法律出版社,2014年1月第1版,第五章第一节“视听作品的范围、独创性”。

②杨素娟、杜撅, 《商品化权议》, 刊登于1 9 9 8 年第1 期《河北法学》,第7 4 页。

③张丹丹、张帆,《商品化权性质的理论之争及反思》,国家社科基金项目(07CFX039),刊登于2007年第五期《当代法学》。

④余俊,《论商品化权之权利归属——商品化权与知识产权关系之考量》,刊登于2005年9月《电子知识产权》。

⑤ 张丹丹、张帆,《商品化权性质的理论之争及反思》,国家社科基金项目(07CFX039),刊登于2007年第五期《当代法学》。

⑥马东晓,《论“商品化权”应当缓行——谈“商品化权”的未注册商标属性》,2015年10月14日发表于知产力。

⑦孔祥俊,《商标法适用的基本问题(增订版)》,中国法制出版社出版,2014年8月第2版第32页。

⑧详见北京市第一中级人民法院“(2010)一中知行初字第2808号”《行政判决书》、北京市高级人民法院“(2011)高行终字第374号”《行政判决书》。

⑨详见北京市第一中级人民法院“(2014)一中行(知)初字第4257号”《行政判决书》、北京市高级人民法院“(2015)高行(知)终字第1969号”《行政判决书》。

⑩孔祥俊,《商标法适用的基本问题(增订版)》,中国法制出版社出版,2014年8月第2版第31页。

⑴详见上海市第一中级人民法院“(2009)沪一中民五(知)再初字第1号”《民事判决书》。

⑵详见云南省高级人民法院“(2003)云高民三终字第16号”《民事判决书》。

⑶详见“(2008)湘高法民三终字第47号”《民事判决书》。

⑷详见上海市浦东新区人民法院“(2014)浦民三(知)初字第763号”《民事判决书》。

⑸详见北京市海淀区人民法院“(2015)海民(知)初字第7452号”《民事判决书》、北京知识产权法院“(2015)京知民终字第1619号”《民事判决书》。

⑹详见上海市杨浦区人民法院“(2015)杨民三(知)初字第55号”《民事判决书》、上海知识产权法院 “(2016)沪73民终39号”《民事裁定书》。

⑺详见北京市海淀区人民法院“(2015)海民(知)初字第32202号”《民事判决书》。

⑻许可,《请求权竞合现象的实务应对》,刊登于2011年1月5日《人民法院报》。

⑼袁博,《名人姓名的商品化权——从“朗朗LANGLANG到Angelababy”》,刊登于《中华商标》2014年第11期。

|